Sachic-View

日々の出来事、出会った風景などをとおして、感じたこと、思ったことなど・・・ つづっています

インスタグラムにデビューしようかと思っていたら

なんと、PCからだと、投稿に一手間かかるらしい・・・。

わたしは、いまだガラケー族なのでした。

せっかく写真を用意したので

こちらにUpします。

いつもHPをご覧いただいている方にはお馴染み(TOPページの写真)の

冬の森のセットです。

12月のレッスンでは、毎年こちらでお茶をお出しします。

冬だなぁ・・・という気持ちになります。

今年もすべてのレッスンが終了しました。

来年もよろしくお願いいたします。

2017.12.24

水彩画のページ

新しく『水彩画』のページを作りました。

取り急ぎ、“ 欅の葉っぱの水彩画 ”のお話は、水彩画のページに移動させましたので

引き続きそちらでご覧ください。

今後も、ご覧いただきやすいように

徐々に整理してまいります。

2017.12.9

流水 枯れ葉

透きとおっていて

きれいです・・・

2017.11.5

カラフル

年内にもう一つお花を描いておきたいと思い

お花屋さんに行ってみると

ちょうどビオラフェアをやっており

20種類以上の

色鮮やかなビオラが並べられていました。

交配を重ねることにより

こんなに様々な色合い・模様のビオラが

開発されていることに

バイオテクノロジーのすごさを感じます。

色の組み合わせを考えながら

私の好みの5ポットを購入。

この時期にベランダに色彩豊かなお花が並ぶって

いいですね。

毎日、元気に咲いてくれています。

2017.10.16

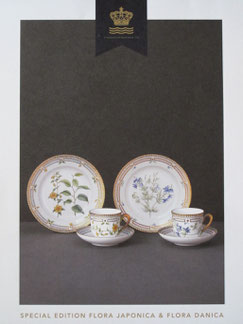

ロイヤルコペンハーゲン

日本・デンマーク外交関係樹立150周年を記念して

ロイヤルコペンハーゲン本店にて

フローラダニカ・フローラヤポニカの特別展示が

開催されています。

店内には、フローラダニカ・フローラヤポニカによる

テーブルセッティングの他、

フローラダニカの制作工程が段階的にわかるような

展示もされています。

*ロイヤルコペンハーゲン社のフローラダニカとは・・・

デンマークの植物約3000種類を収めた植物図鑑『フローラダニカ』をもとに描かれたディナーサービスで、1790年から制作がはじめられており、デンマークの至宝と謳われています。

*ロイヤルコペンハーゲン社のフローラヤポニカとは・・・

シーボルトが渉猟した植物図鑑『フローラヤポニカ』をもとに

日本に自生する植物を、フローラダニカの伝統的技法で描いたものです。

ロイヤルコペンハーゲン本店

東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル1階

TEL:03-3211-2888

https://www.royalcopenhagen.jp/150anniv-jp-dk/

2017.10.11

下を向いて歩こう!

こちらはマテバシイ。

ドングリは少し長めです。

シラカシと比べると

ドングリの成長はすすんでおり

枝に残っているものも

ほぼ茶色で

多くは地面に落下していました。

秋は地面を見て歩いていると

いろんなものに遭遇します。

こちらは銀杏。

イチョウの実。

これに関しては

見ていなくても

匂いで気づきますね。

こちらはスズカケノキの実。

プラタナスといった方が

馴染みがあるでしょうか・・・。

地面に落ちて

粉砕しています。

最後におまけ。

スズカケノキの絵付け作品です。

2017.10.10

シラカシ 秋

シラカシの枝に

たわわにドングリがついています。

樹の高さは10メートルはある大木ですが

あまりの重さに目線の高さまで

枝がしなって降りてきており

とても観察しやすいです。

夏に描いたシラカシの水彩画に

ドングリの絵を描き足そうと思いました。

2017.10.7

落ち葉をひろいに

枝についている葉っぱは緑だけど

地面には赤や黄色にいろづいた

葉っぱが落ちています。

こちらは桜の葉っぱ。

この時期

一番、色のバリエーションのある樹かも・・・。

2017.10.6

秋の訪れ

まだ半袖で過ごしていますが

ヤマボウシの葉っぱが

ぽつぽつと紅くなりはじめました。

年末には樹全体が真っ赤になりますが

途中の過程も趣があります。

明日の雨がぬけると

季節は一気に秋らしくなるらしい。

2017.9.27

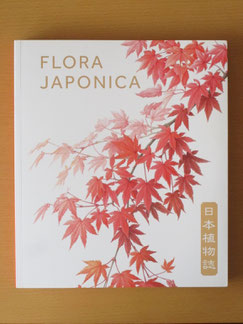

FLORA JAPONICA 展

昨年、イギリス キューガーデンで開催された

フローラヤポニカ展の巡回展が

上野で開催されています。

日本に自生している野生種を中心に

35名の日本の現代アーティストによって描かれた

80点のボタニカルアートが展示されています。

植物そのものを描きながらも

構図も画風も様々で

すがすがしい色合いは

現代の作品ならではのフレッシュ感が漂います。

会期:9/12(火)〜12/3(日)

会場:国立科学博物館

東京都台東区上野公園7-20

*シーボルトの “ フローラヤポニカ ”とは異なります。

2017.9.15

嵐の贈り物

激しい突風、ひょう、雨嵐に襲われた翌日

公園に行ってみると

ありとあらゆる樹々の枝葉が

ばっさばっさ落ちていました。

せっかくなので

1本持ち帰り

描くことにしました。

何の樹の枝だろうと

写真を撮り画像検索してみるも

似ても似つかぬ葉っぱまで出てきてしまい

すぐに探し当てるのは困難。

類似画像で、パンッと答えが出ると思ったけど

甘かった!

急がば回れ

葉っぱの図鑑から

樫の木の葉っぱらしいのはわかったのですが

控え目な鋸歯(葉っぱのふちのギザギザ)の感じからして

シラカシなのでは・・・?と推測しています。

外で出会った植物の名前を調べるのって

難しいですね。

2017.8.22

5年目のガジュマル君

盆栽がじわじわと流行っている。

今年4月には世界盆栽大会が埼玉で行われ

国内外から盆栽愛好家達が

たくさん訪れたようだ。

我が家のガジュマル君は

観葉植物として5年前に購入し

今はなんちゃって盆栽となっている。

園芸店などでは、根をまるまると太らせた

通称 “ニンジンガジュマル”の方が

よく見かけるけれど

我が家のガジュマル君は

枝先を挿し木にしただけのものだ。

それでも、こんな風に育つのだから

さすがの生命力だ。

写真は背景をシンプルにするために

窓際に置いて撮影しているけれど

実際は、部屋の角に置いており

左側にあまりスペースがないため

剪定の際は右側に伸びていくように

アシンメトリーにカットしている。

樹形は剪定した時が出来上がりではなく

剪定した場所の一つ手前の節から

新しい枝葉が伸びることを想定して

カットしなければならないので

臆病に剪定していると先端ばかりが

ワッサワッサしてしまうので

度胸をもって剪定する。

たとえ失敗しても、

ガジュマル君は果敢に成長し

敗者復活剪定のチャンスをくれるので

初心者には心強いのだ。

2017.8.9

真夏の動物園

猛暑の中、動物園に行くことになりました。

極楽鳥花のオレンジにも似た鮮やかな紅色が

光沢をともない

とても美しいフラミンゴでした。

フラミンゴはアフリカや南米など

暑い地域に生息する鳥なので

きっとこの暑さもへっちゃらなのでしょう。

2017.7.31

バベルの塔 展

東京都美術館で開催中の

『バベルの塔』展に行ってきました。

バベルの塔の油彩作品の原寸は

縦横80cmにみたないサイズです。

また、実際には作品の前には低い柵もあり

顔を寄せて見れるほどは近づけないため

もし、注釈がなければ

架空の巨大建造物を描いた風景画のように

見えたかもしれません。

今回はこのバベルの塔を3DCG動画により、

建物の構造をよりわかりやすく解説されていたり、

300%拡大したリアル複製画も展示されており、

原寸では見ることに限界がある細部まで

あらためて知ることができます。

働いている人々

木材で組まれた足場

建築材料を上に引き上げるクレーンなど

当時の建築作業工程までが細かく描かれていることがわかります。

原寸だと米粒サイズです。

現代ではドローンによる撮影等で

鳥瞰図のような光景を目にする機会が多くなったけれど

この絵が描かれたのは16世紀。

今年の大河ドラマ『直虎』の時代です。

超人的な細密な描写と視点をもったブリューゲルという画家。

神の視点のようなスケールをもって

バベルの塔を描いていることに

挑戦的なエネルギーを感じるのでした。

会期:〜7/2(日)

会場:東京都美術館

東京都台東区上野公園8-36

2017.6.22

花の当たり年

デンドロビュームが

驚くほどたくさん咲きました。

とてもいい香りがします。

ベランダの配置換えをして

風の通り道に置きました。

2017.6.4

球根ツリガネソウ その後

お花はとうに終わり

残った葉っぱも6月中には枯れてしまうでしょう。

その後は、球根の掘りあげを行います。

という予定で、再度調べてみると・・・

数年は植えっぱなしでも大丈夫説が浮上。

おまけに、

球根は土で見えないくらいに植えるらしいことも発覚!

それでもキレイなお花を咲かせてくれたので

今までのことは良しとすることに・・・。

さて、今後、植えっぱなしにする場合は、

土の中で球根がふえていくらしいので

球根掘りあげから、一挙に180°方向転換で

球根が増えやすいように土を増すことにしました。

2017.5.30

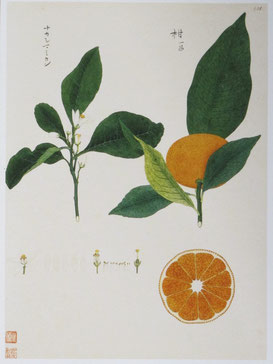

川原慶賀の植物図譜展

江戸時代後期の長崎の絵師、川原慶賀の植物図譜展に行ってきました。

シーボルトの日本滞在中に、彼に随行し日本の植物を描いた絵師の一人です。

たった4年の間に描いた植物図譜は、展示されているだけでも125点、画風にも変遷が見うけられ、とても興味深いものでした。

慶賀の人物像はあまり明らかになっていないようですが、細密な植物画ではあるけれど、どこか面白味があって、きっと楽しい人だったんだろうなぁ・・・と、勝手に想像するのでした。

会期:〜5/21(日)

会場:埼玉県立美術館

埼玉県さいたま市浦和区常盤9-30-1

2017.5.10

ツリガネソウ

3月にワスレナグサと一緒に購入した

ツリガネソウが花を咲かせました。

ツリガネソウは

絵付けのベーシックレッスンで

教えている小花なのですが

前々から

“ツリガネソウとは本当はどういう花なのか”

という疑問が心の奥深くにあったのです。

レッスンの小花はデザイン化されていて

シンプルなストロークで可愛らしく描けるので

私は大好きなのですが

どういう花がもとになっているのかは

やっぱり知りたいものです。

ネットでツリガネソウと検索すると

カンパニュラや、風鈴草、ホタルブクロなどが出てきます。

自分の描いている小花のイメージに比べると

ちょっと大きいので

もっと似ている花はないかと探していて

見つけたのが球根ツリガネソウです。

PCの画面上では色々見てきましたが

この春、園芸店でまさに球根ツリガネソウを見つけました。

購入した時は、葉っぱの付け根にかろうじて

花芽らしきものが見えるか見えないか・・・といった感じでしたが

1か月くらいすると急に成長し

茎の下側から順番に、お花が咲いていきます。

こちらも今、水彩画で描いているところです。

2017.5.1

卒業

ボタニカルアートを始めて1年半、

鉛筆デッサン

水彩絵の具の彩色の技法など

基本的なことを学び

しっかり練習しました。

そしてなによりも

植物を観察するということを

いっぱい考えました。

これまでも、絵付け作品を作る時

植物の構造を調べ

動物の骨格を調べてきたけれど

それは、

そのものの感じをつかむために

描くための手がかりをつかむために

肉眼の世界を

調べていたに過ぎません。

ボタニカルアートを始めてみて

観察するということは

驚異的に細かなことだったし

そしてその観察結果を

もれなく絵の中に表現していくことは

ミクロの世界でした。

4月より、ボタニカルアートの教室は卒業したのですが

身近な植物を観察し、記録として残していくことは

今後も自分のペースで続けていきたいと思っています。

水彩画というものが、ぐーっと身近なものになり

きれいな記録を残せることは

私にとって大きな収穫です。

写真はワスレナグサ。

絵付けでよく登場する植物です。

お花のつき方が、今まで思っていたのと違いました。

新たな発見です。

2017.4.19

お花見

時間ができたので公園に行ったら

まだ桜が咲いていました。

今年は、どんより曇った日にしか

お花見をしていなかったので

こんなすがすがしいお天気のもと

たくさんのお花たちを見れて

ほんとうに気持ちがはずみます。

2017.4.14

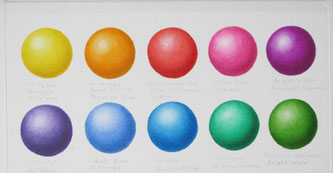

カラフルボール

水彩絵の具を使い始めて間もない頃

球体を描く課題がありました。

陰影をつけ球体の丸みを描くのです。

うまくいくまで、

何個も球体を練習したものです。

約1年後、主要な色で

もう一度チャレンジ!

それぞれ、一つ目で完成できました。

この1年で水彩絵の具の特徴を

ずいぶん理解したのだなぁ・・・と

思いました。

2017.4.7

お花畑

昭和記念公園に行ってきました。

今年は、桜の開花宣言から

寒い日が続いているので

お花見というよりは

春の植物を楽しむという感じです。

広大な公園内には

たくさんの植物が丁寧に植えられていて

小さく可憐なお花の群生は

とても美しい光景でした。

丘の北斜面には

カタクリが育っている場所があり

一見、落ち葉の降り積もっているだけの場所も

じーっと目を凝らしていると

突如、お花が識別できるようになります。

木の芽を採る時も

そんなことがあったなぁ・・・。

急に、タラの芽やコシアブラが

見えてくるのです。

久しぶりに山に行きたくなった。

2017.3.31

並河靖之七宝展

明治時代の七宝家 並河靖之の回顧展に行ってきました。

七宝をされた方はご存知だと思いますが

図柄の輪郭線にそって金属線の堤防のようなもの(植線)を

まず素地に張り付け

植線の囲みの中に色のついた釉薬を入れ焼成し

表現していきます。

つまり自由自在に動かせる筆と異なり

堅い金属ですべての文様が形どられているのです。

作品はサイズも小ぶりなものが多く

あまりの細密さに驚きを超えて

美しいものを生み出したい人間の執念を

感じます。

当時の工房の写真も展示されており

着物を着た五分刈り短髪の青年たちを見ていると

この人たちの中に秘められた繊細さに

感慨深くなりました。

会期:〜4/9(日)

会場:東京都庭園美術館

東京都港区白金台5-21-9

2017.3.24

春の黄色

穏やかな光の中でみる

サンシュユの花はいいものだ。

空気の冷たさ

少しスモーキーな春の空と

気持ちがしっくりくる。

つい先日、ボタニカルのレッスンで

先生が持っていらしたミモザの花を

ルーぺで観察したことを

ふと思い出した。

サンシュユもミモザも、

黄色の一塊が花なのではなく

ちょんちょんと飛び出している小さな塊の

それぞれが花なのだそうです。

散歩中にまったり見る分には

ルーペな感覚はおいておいて

きれいだなぁ・・・

くらいの気分が

私にはちょうどいい。

2017.3.21

太陽だい好き

シクラメンのその後・・・というと

実は、そんなに調子よくないのでした。

植物を描く時は、

光の変化の少ない北側に窓のある部屋で

作業をします。

2月は、3月の提出に間に合うように

晴れた日はほとんど

この北側の部屋にシクラメンを持ち込んで

描いていました。

曇りや雨の日は、

北側の部屋では葉っぱはかなりどす黒く見えるので

良く晴れた日に描くようにしていました。

つまり、日光の大好きなシクラメンに

陽を十分にあたることのない北側の部屋で

ひと月過ごさせたわけです。

おまけに早く咲かせたかったので

シクラメン専用の液肥などを与え

栄養と水はあるけど、太陽がない

バランスの悪い環境で育てた結果

蕾が咲き切らない状態が続いています。

また、2月の頭に鉢を落として

たくさん葉っぱを折ってしまったことも

きっと追い打ちをかけているのでしょう。

葉っぱの数がたくさんないと

花はたくさん咲かないと

『趣味の園芸』で言っていたなぁ・・・と

ただただ復活を祈るのでした。

2017.3.17

SCAN-TIPS展のご案内

第15回SCAN-TIPS展が開催されます。

会場空間コーディネートには

デンマーク人建築家Karl-martin Frederikusen氏が

担当し、会場全体を森の中に見立て作品を展示するそうです。

日本とデンマークの若手アーティストにも参加協力いただき

新しい感覚の演出になるようです。

会期:2017年4月6日(木)〜9日(日)11:00〜18:00

会場:T-Art Gallery

品川区東品川2-6-10

TEL 03-6866-1110

入場料:¥2000

*SCAN-TIPS :ペインター石井逸郎氏の主宰する絵付け教室で、私の学んだ教室です。

2017.2.28

まぼろしの蕾

植物は状態が変化しやすいお花から描き始める。

小さな蕾から開花まで

いろんな表情を見せるシクラメン。

中でも開花直前の蕾は美しい。

閉じているわけでもなく

ひらききっているわけでもないその姿は

たった一日だけしか見れない。

前回はじめてその姿を見た時

よ〜し、明日、描くぞ!と思ったら

翌日、普通に立派に咲いていて

写真さえ残っていない。

次の蕾こそは開花直前の姿をおさめるぞ!と

いきこんでいた矢先である。

鉢をひっくり返してしまった。

早く咲かないかなぁと窓際に移動させていた時つまづいて

株ごとポットから抜け出したシクラメンは

床に葉っぱ側から落下してしまった。

1/5エリアはボキボキに折れてしまった。

一度折れた茎は復活しない。

咲かせようとしていた蕾も

ぐったりしている。

私の絵にあの美しい蕾は登場するのだろうか・・・。

2017.2.11

真冬の散歩

福寿草の花は飴細工のように

光沢がある。

緑がまだほとんどない時期に

そんなしっかりしたお花が

地面からニョキッと現れるので

不思議な感じだ。

久々に散策していると

私の好きな蝋梅もほとんど終わっていた。

寒がりを克服しないと

春一番のお花の成長過程は

観察できないと

反省・・・。

テーブルウェアフェスティバル

いつも楽しみにしている黒柳徹子さんの

テーブルコーディネートのブース。

今年は、ビーズ刺繍デザイナーの田川啓二さんと

コラボして、花をテーマにテーブルセッティングされていました。

このフェスティバルが今年25周年らしく

華やかなお祝いのテーブルにされたようです。

テーブルクロスが白地の刺繍なのを除けば

すべてのモノが色であふれているのですが

本当にかわいくて

中途半端じゃない盛り感に

見とれてしまうのでした。

2017.2.6

あけましておめでとうございます

年末に葉っぱだけになってしまったシクラメンも

年が明けるとともに

第2弾のお花や葉っぱが

茂みの中からニョキニョキ顔をのぞかせ始めました!

水のあげ方

日差しのあて方も

だいぶん心得たので

今年は、まずはこの子を育て

描いてあげようと思っています。

2017.1.2